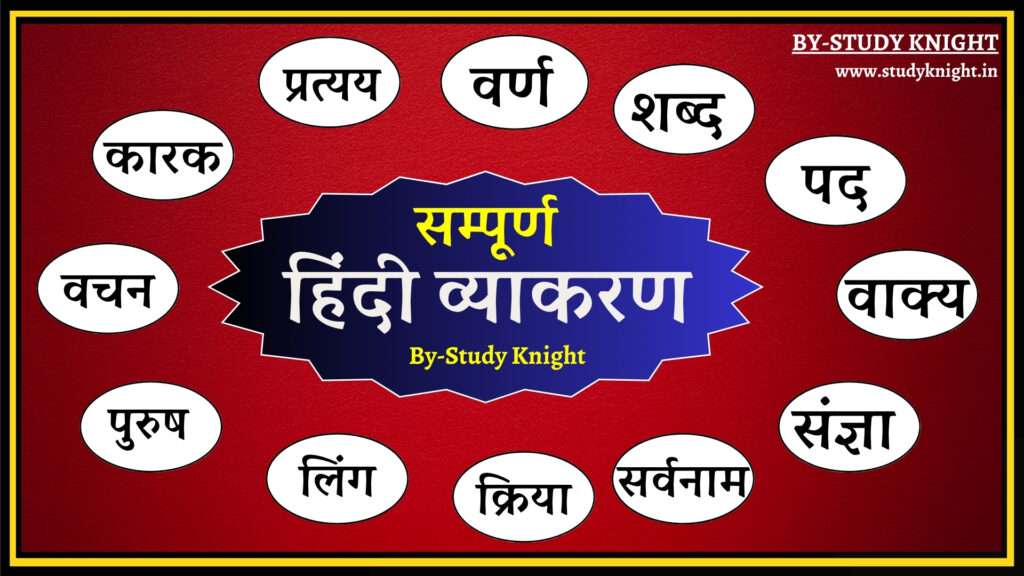

Hindi Vyakaran – सम्पूर्ण हिंदी व्याकरण

हिन्दी व्याकरण क्या है? – What is Hindi Grammar?

Hindi Grammar हिन्दी व्याकरण, हिन्दी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध करानेवाला शास्त्र है। यह हिन्दी भाषा के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण अंग है।[ इसमें हिंदी के सभी स्वरूपों का चार खंडों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है; यथा - वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि और वर्ण, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विविध पक्षों संबंधी नियमों, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संबंधी विभिन्न स्थितियों एवं छंद विचार में साहित्यिक रचनाओं के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया गया है।

Table Of Content (विषय सूचि)

भाषा (Language): इतिहास और उत्पत्ति

भाषा मुख से उच्चारित होनेवाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वन एक व्यवस्था में मिलकर एक सम्पूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। व्यक्त नाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव तथा विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने से पहले भाषा को जानना अति आवश्यक होता है।

हिन्दी भाषा :- (Hindi Language) Hindi Grammar

हिन्दी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है। 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। हिन्दी भारत में सम्पर्क भाषा का कार्य करती है और कुछ हद तक पूरे भारत में आमतौर पर एक सरल रूप में समझी जानेवाली भाषा है। अंग्रेजी भाषा के साथ, हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। हिन्दी भाषा भारत गणराज्य की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है।

हिन्दी भाषा :- (Hindi Language)

वर्ण (Sound) – हिन्दी व्याकरण हिंदी भाषा के एक अक्षर को वर्ण कहते हैं और इन अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं । (A letter is known as ‘Varn’ (वर्ण) and the alphabet chart is known as ‘varnamala’.) हिंदी व्याकरण में इसे ध्वनि भी कहते हैं। हिन्दी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते है, जो इस प्रकार हैं- अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह क्ष त्र ज्ञ; ढ़, श्र।

विराम चिन्ह हिन्दी व्याकरण

विरामशब्द वि + रम् + घं से बना है और इसका मूल अर्थ है “ठहराव”, “आराम” आदि के लिए। जिन सर्वसंमत चिन्हों द्वारा, अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बाँटते हैं, व्याकरण या रचनाशास्त्र में उन्हें “विराम” कहते हैं। हिंदी व्याकरण में “विराम” का ठीक अंग्रेजी समानार्थी “स्टॉप” (Stop) है, किंतु प्रयोग में इस अर्थ में “पंक्चुएशन” (Punctuation) शब्द मिलता है। “पंक्चुएशन” का संबंध लैटिन शब्द (Punctum) शब्द से है, जिसका अर्थ “बिंदु” (Point) है। इस प्रकार “पंक्चुएशन” का यथार्थ अर्थ बिंदु रखना” या “वाक्य में बिंदु रखना” है।

शब्द (Word): उत्पत्ति और प्रकार हिंदी व्याकरण

परिभाषा:

“एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है।”

🧠 उदाहरण:

एक वर्ण से निर्मित: न (नहीं), व (और)

अनेक वर्णों से निर्मित: कुत्ता, फूल, परमात्मा, सर्वव्यापी

भारतीय संस्कृति में शब्द को “ब्रह्म” कहा गया है, जो उसके महत्व को दर्शाता है।

तत्सम-तद्भव शब्द – हिन्दी व्याकरण

पर्यायवाची शब्द – हिंदी व्याकरण

विलोम शब्द – हिंदी व्याकरण

अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी व्याकरण

एकार्थक शब्द हिंदी व्याकरण

अनेकार्थक शब्द हिंदी व्याकरण

युग्म-शब्द (Combination words), Shabd Yugm हिंदी व्याकरण

वर्तनी – शब्द एवं वाक्य शुद्धीकरण हिंदी व्याकरण

पद (Phrases): सार्थक शब्द हिन्दी व्याकरण

काल (Tense): काल हिन्दी व्याकरण

वाक्य (Sentence): सार्थक वाक्य हिंदी व्याकरण

संज्ञा (Noun) हिंदी व्याकरण

सर्वनाम (Pronoun) – हिन्दी व्याकरण

विशेषण – हिन्दी व्याकरण

क्रिया– हिन्दी व्याकरण

क्रिया विशेषण– हिन्दी व्याकरण

समुच्चय बोधक– हिन्दी व्याकरण

विस्मयादि बोधक – हिन्दी व्याकरण

संबंधबोधक – हिन्दी व्याकरण

निपात (अवधारक)– हिन्दी व्याकरण

वचन – हिन्दी व्याकरण

भाषाविज्ञान में वचन (Number) एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण सम्बन्धी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है (एक, दो, अनेक आदि)। अधिकांश भाषाओं में दो वचन ही होते हैं- एकवचन तथा बहुवचन , किन्तु संस्कृत तथा कुछ और भाषाओं में द्विवचन भी होता है। हिंदी व्याकरण में भी दो वचन होते हैं।

लिंग– हिन्दी व्याकरण

लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है की वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। हिंदी व्याकरण में दो लिंग होते हैं (पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग) जबकि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं- पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग।

कारक– हिन्दी व्याकरण

उपसर्ग – हिन्दी व्याकरण

प्रत्यय – हिन्दी व्याकरण

अव्यय – हिन्दी व्याकरण

संधि – हिन्दी व्याकरण

समास – हिन्दी व्याकरण

समास का तात्पर्य है ‘संक्षिप्तीकरण’। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी व्याकरण में समास कहते हैं। जैसे -‘रसोई के लिए घर’ इसे हम ‘रसोईघर’ भी कह सकते हैं।

अलंकार – हिन्दी व्याकरण

काव्य में भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुन्दर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं। हिंदी व्याकरण में अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, ‘आभूषण’। जिस प्रकार सुवर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की।

रस – हिन्दी व्याकरण

रस का शाब्दिक अर्थ है ‘आनन्द’। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनन्द की अनुभूति होती है, उसे हिंदी व्याकरण में ‘रस’ कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। हिंदी व्याकरण में रस -संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था।

छन्द – हिन्दी व्याकरण

रस का शाब्दिक अर्थ है ‘आनन्द’। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनन्द की अनुभूति होती है, उसे हिंदी व्याकरण में ‘रस’ कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। हिंदी व्याकरण में रस -संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था।

हिंदी में मुहावरे – हिन्दी व्याकरण

जिस सुगठित शब्द-समूह से लक्षणाजन्य और कभी-कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है हिन्दी व्याकरण में उसे मुहावरा कहते हैं। कई बार यह व्यंग्यात्मक भी होते हैं। मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत चित्रमयता आती है। हिन्दी व्याकरण मुहावरों के बिना भाषा निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है। देखे

हिंदी में लोकोक्तियाँ– हिन्दी व्याकरण

जिस सुगठित शब्द-समूह से लक्षणाजन्य और कभी-कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है हिन्दी व्याकरण में उसे मुहावरा कहते हैं। कई बार यह व्यंग्यात्मक भी होते हैं। मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत चित्रमयता आती है। हिन्दी व्याकरण मुहावरों के बिना भाषा निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है। देखे

हिंदी की प्रमुख पद्य रचनाये– हिन्दी व्याकरण

हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी में तीन प्रकार का साहित्य मिलता है। गद्य पद्य और चम्पू। हिंदी की पहली रचना कौन सी है इस विषय में विवाद है लेकिन ज़्यादातर साहित्यकार देवकीनन्दन खत्री द्वारा लिखे गये उपन्यास ‘चंद्रकांता को हिन्दी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना मानते हैं।

हिन्दी की प्रमुख गद्य रचनाएँ एवं रचयिता – हिन्दी व्याकरण

किसी भाषा के वाचिक और लिखित (शास्त्रसमूह) को साहित्य कह सकते हैं। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य हमें आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है।

जीवन परिचय – हिन्दी व्याकरण

इस में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के अन्तर्वाह्य स्वरूप का घटनाओं के आधार पर कलात्मक चित्रण रहता है। इससे उसके गुण दोषमय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। सामान्यतः जीवनी में सारे जीवन में किए हुए कार्यों का वर्णन होता है पर इस नियम का पालन आवश्यक नहीं है।

पत्र लेखन – हिन्दी व्याकरण

पत्र-लेखन आधुनिक युग की अपरिहार्य आवश्यकता है। पत्र एक ओर सामाजिक व्यवहार के अपरिहार्य अंग हैं तो दूसरी ओर उनकी व्यापारिक आवश्यकता भी रहती है। पत्र लेखन एक कला है जो लेखक के अपने व्यक्तित्व, दृष्टिकोण एवं मानसिकता से परिचालित होती है।

निबंध लेखन – हिन्दी व्याकरण

निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी एक विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, सजीवता, संगति एवं सुसम्बद्धता के साथ किया जाता है। निबंध में लेखक का अपना व्यक्तित्व साफ झलकता है।